今年も確定申告の時期がやってきました。高田馬場の芳林堂書店で税金関連本の特設コーナーが出来ていたので、目に付いた新書を4冊程購入。

続きを読む

カテゴリー別アーカイブ: 本

『福島屋 毎日通いたくなるスーパーの秘密』福島徹

建築家、中西道也

昨年11月までネマルカフェで働いていてくれたスタッフさんが、カフェの日替わり店長としてランチをつくっているというので先日訪れてみました。曳舟にある『爬虫類館分館』というカフェです。

『日本辺境論』内田樹

『花森安治伝 日本の暮らしをかえた男』津野海太郎

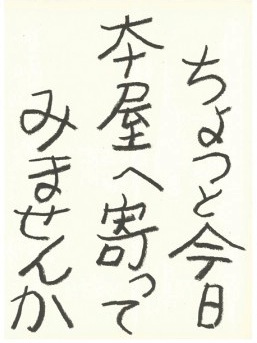

これは、花森安治の文字です。

戦時中、大政翼賛会の宣伝部に所属し、「贅沢は敵だ」「欲しがりません勝つまでは」といったコピーを書いたといわれる花森安治。戦争に加担したという自責の念から、戦後は、庶民に寄り添う雑誌「暮しの手帖」を創刊し、日本国民の生活を大きく変えた編集者です。

『人が集まる「つなぎ場」のつくり方』ナカムラクニオ

荻窪にある、コアなファンが集うカフェ『六次元』。もう5年前くらいになりますが、あるサイトの取材でうかがったのをきっかけに、イベントなどに顔を出していた時期がありました。

その『六次元』のナカムラさんが本を出版していたので、読んでみました。『六次元』の経営について語った本ですが、コーヒーや食事の話はほとんど出てきません。語られているのは、「人をつなぐ場」であるために、いかに『六次元』を運営しているかということがメイン。

以下の箇所がとくに印象に残ったので、メモしておきます。

6次元という空間づくりは、ある意味、1冊の本づくりだと思っています。

今月は、誰に「連載(=展示)」をお願いしようとか、今月の「特集(=イベント)」は誰にしようかという感じで、空間と時間を立体的に編集していきます。もしかすると、これこそ未来の本であり、マジメディア(真剣かつ真面目メディア)なのかなと思っています。

お客さんは、自分で好きな部分だけを読めばいい。お店を好きにカスタマイズすればいいのです。

羊毛を紡いで糸をつくり、糸を編んで布にしたり、さらに切ったり貼ったりしながら、自分の本を編集していく時代になっています。

お店や街も自分で編集する感覚で、日常を雑誌化していく。

日々を編集していくっていう感覚を、すべての人がすでに持ち始めていると感じています。

だから、体験やプロセスには、お金を惜しみなく払う。

プロセスを見ることで参加している意識が芽生え、自分ごとに感じるんだと思います。自分に近いと感じるものが指示を集める。これからはプロセスを全部見せるやり方が、ひとつの方法です。

たとえば完成した料理を食べるだけよりも、その料理人が、こだわりのトマトをどこどこまで買いに行ったっていうほうに興味がある。そういうのにぐっとくる。美味しいだけじゃなくて裏側のドラマみたいなことをみんな知りたいのです。

『六次元』では、村上春樹の読書会が開催されたり、今でもおもしろいイベントがたくさん開催され、濃い常連さんが集まっているようです。

カフェに限らず、小さな飲食店が抱える難しい問題のひとつに、常連さんとの付き合い方があると思います。毎日のように常連さんが何人も集まり、スタッフも一緒になってわいわいやっているようなお店は、常連が一定数いるので売上が安定するというメリットもありますが、他のお客さんにとっては居心地の悪い雰囲気になってしまう可能性があります。

当然、たまたま入った新規のお客さんがリピーターとなってくれることは少なくなり、結局、常連さんの売上頼みになってしまいます。そうすると、自分勝手で迷惑な常連さんであっても歓迎せざるをえなくなり、そうした常連さんが幅をきかせるようになるという、あまりかんばしくないスパイラルに入ってしまうとかなり辛いはず。

常連さん&そうでないお客さんとうまくバランスをとって付き合い、お店の雰囲気をよくしてくれるような常連さんが付いてくれるようにしていくことが大切ですね。

『日本文化の論点』宇野常寛

宇野常寛さんの『日本文化の論点』を読んだので、簡単にメモを。

両院制と言いながら実際のところ「良識の府」であるはずの参議院こそがポピュリズムの器となってしまい、単純に有名人に対する人気投票の結果が反映される場所になってしまっています。現代において参議院は与党の法案を簡単には通さなくする野党側の嫌がらせ装置以上の意味は持っていません。

そしてもうひとつは情報そのもののつく「値段」がゼロ円に近づいていることです。情報化の進行は、飛躍的に情報(テキスト、音楽、映像など)を供給過多にした。その結果、情報の値段は限りなくゼロ円に近づく。一方で値上がりしているものがある。それは体験(コミュニケーション)に他なりません。

『街を変える小さな店』堀部篤史

京都の人気セレクト書店『恵文社一乗寺店』で店長を勤める堀部さんの本。お金の使い方、お店との使い方に関して共感できる部分が多かった。

以下、メモ。

◎くろうとの金、しろうとの金

店を存続させるのは、言うまでもなく客が支払う「代金」だ。花柳界の浮き沈みや風習を描いた、幸田文の『流れる』(新潮社)という小説に、お金に関する印象的な一文がある。

「しろうとの金はばかで、死にかかっている金であるし、くろうとの金は切ればさっと血の出るいきいきした金、打てばぴんと響く利口な金だとおもう。同じ金銭でも魅力の度が違う」

定まった価値を安い・高いで判断する「しろうと」の金に対して、「くろうと」の金とは自分自身がその価値を決めるもの。高かろうが見栄で買うこともあれば、人情でもうけを度外視することもままある。損得勘定に長けた「しろうと」の世界と文字通り一線を画した花街では、時に形のないものや、定められた定価以外のものに金を落とす「粋」という美学がある。

現代に置き換えてみれば、「しろうと」の金とは味やサービスを数値化した、わかりやすい価値観を追求する「コストパフォーマンス」的な金銭感覚だ。街に出ずしてあらゆるものが取り寄せられ、ペットボトルの水を買っただけでお得なポイントが与えられる。そんな、最小限の支払で最大の利益を求める買い物のあり方。点数や星の数で店を選ぶことが「賢い」とされる今、客側に「くろうと」の美意識がなければ、本屋であれ酒屋であれ、あらゆる個人店はいずれ成り立たなくなるだろう。

この原稿を書いている最中に、左京区のあるカフェで使えるコーヒーチケットの購入を友人に薦められた。地元のミュージシャンによるライブが頻繁に行なわれ、『屯風』と同じく交流の場として長く機能してきた店だ。そこの冷蔵庫が壊れたから、店主に代わってチケットをつくり、常連客や知人に購入の協力を募っているという。これもある種の「くろうとの金」なのかもしれない。誰へ届くのかわからないコーヒー代より、多少高くついても、顔の見える店の冷蔵庫修理代にあてられるお金のほうが、支払うにしてもずっと気持ちがいい。みんなで店を助けようという、ありがちな美談ではない。僕にとって、このチケットを買うことは、居心地のよい街を守るための投票に近い行為だった。

「最近はなにかのついでとかじゃなくて、喫茶店そのものを目指す人が多いよね。『食べログ』とか『ぐるなび』だっけ?そういうのが流行しているけど、そんなのとか、ブログとかツイッターだとかにレビューを書く人って、たいていは地図を埋めていくように目的の店だけを目指して、1回行ったきりで勝手な感想を発表しちゃうでしょう。自分の腹の中でなにを思おうと無害だけど、それを世間に公表して、さらにその感想を盲信して店のことをああだこうだ語る人が出てくるというのはちょっとまずいよね」

『ビジネスをつくる仕事』小林敬幸

僕は起業家ではないし、そうなることもないと思うけど、起業家(または起業家になりたい人)向けの本、『ビジネスをつくる仕事』を読んだ。

やはり、ビジネスを仕掛けていく上で、大切なのは以下の2点だ。

・できるだけたくさんのビジネスを立ち上げてみる

・たくさん勝負に出るために、ひとつひとつは失敗しても損失が少ないようにする

僕がネマルカフェを、そんなに迷わずにやろうと決めたのも、失敗しても人生を棒に振るほどの大きなリスクがないと判断したからだ。家賃が安く、契約料も安い物件を探し、内装をDIYすれば、開業資金がすごく抑えられる。オープンしてみてお客が全然来なくて、箸にも棒にもひっかからない感じでも、300万円くらいの損失だと計算できた。これなら、失敗しても、クルマを買ってすぐに事故で廃車にしたと思えばいいと思った。

以下、『ビジネスをつくる仕事』のメモ。

低成長、不確実性、超競争(ハイパーコンペティション)を特徴とする成熟社会の現代では、10年以上続けて同じビジネスモデルで勝ち続けていく起業は、極めてまれだ。最近の経営学によると、現代は、企業が競争優位を維持できる期間がますます短くなっている。優良企業は、一つのビジネスで安定的な競争優位を維持しているのではなく、10年以内の一時的な競争優位をくさりのようにつないで、結果として高い業績を維持している。つまり、現代の企業は、新しいビジネスをつくり続けなければ生き残れない。

速いだけがよいサービスではないのだなあと。そのあといろいろ考えたところ、実は、消費者に提供するサービスや娯楽は、ゆっくりであるほどよいサービスというものが多い。これは、後の新しいサービス系のビジネスを立ち上げるときに役に立った。やはり普通の人の感覚を常に持ってビジネスを判断していかなければならないと痛感したものである。

ビジネスをつくるには、現実の細部を見て本質を見抜くことが大切である。より本質的なことを見抜けば、より素晴らしいビジネスコンセプトを得られ、より画期的な大きなイノベーションにつなげられる。ちょうど素粒子という微細な世界の本質を極めるほど、宇宙全体の大きな仕組みが正確にわかるように。新しいビジネスをつくるには、深く見て、大きくやるのが大切である。

そもそも、新しいアイデアは、まっさらのところに天から自分の脳みそに降ってくることは、まずない。現実の細部をよく見て、現場で体感しているときに本質的な知見を得るものである。多くの画期的な研究をしてきた科学者が、毎日の地味な実験のなかで画期的な本質的知見を得たのも同様だろう。ビジネスにおいても、いわば敗者に寄り添った敗因の分析をしたほうが実りが多い。そういう状況なら、もしかしたら自分も同じ判断をしてしまったかもしれない、と思いながら聞いたほうが、より多くの教訓を得られるものである。

そういう意味で、社内や同業界の人など、自分と同じような立場の人がした失敗というのは、自分の身に置き換えてよく聞くと、新しいビジネスにつながることが多い。概して、誰かが失敗したビジネスのすぐ隣の近い分野には、いいビジネスを立ち上げるチャンスが転がっているものだ。その人が目を付けたのだから、もともと成功のチャンスはあったのだろうが、少し何かがずれていただけなのだろう。その敗因をよく分析して、一部修正して近いところで挑戦すれば、何もないところから挑戦するよりもずいぶんと成功の確立が上がる。失敗の隣に成功がある。以前にネットのビジネスをしていて気付いたのだが、ネットサイトには、どことなくその会社の社内の雰囲気がうつるようだ。厳しくてぎすぎすした会社は、どことなくネットサイトもぎすぎすしている。社員が楽しく活発に働いている会社は、どことなくネットサイトから熱い感じが伝わってくる。

そんな話をいろいろしていたときに、「あそこの経営陣とビジネスをしていると、ホント楽しいんですよ」とぽろっと言ったところ、とても相手の反応が良かった。こんな台詞がインパクトを与えるのは、私にはとても意外だった。ベンチャーキャピタルや機関投資家といえば、お金のガリガリ亡者と見てしまいがちだ。しかし、やはりみんな新しいビジネスを立ち上げる喜びを分かち合いたいのだと感じた。この言葉には、ほとんどの投資家が、目を輝かせて反応してきた。そして、手応えのある反応をしてきた投資家は、たいてい実際に投資してくれた。「いやいや日本の投資環境、起業環境も捨てたもんじゃない。まだまだ、ハートがあるじゃないか」と、思ったものである。

私自身の方法としては、あるビジネスを無理やり立ち上げるというよりも、基本的に、そのビジネスが持つ固有の生命力を信じて、その生命力をよりよく発揮できるようにしていくほうが好きである。従って、そのビジネスの生命力をよく見て、育ち方を読み、正念場のときにだけぐいっと力を入れ、あとは、そのビジネスが本来持っている生命力をうまく発揮できるようにサポートするほうがうまくいく。

というのは、私が手がけることの多い消費者に密接に関係したビジネスは、たいてい立ち上げ当初に描いた計画通りにいかないからだ。緻密な計画を立てて、その通りになるように力ずくでやってみたところで、消費者の嗜好や外部環境がどんどん変わる。実際にやってみてはじめてわかることも多い。だからすべてを事前にプログラムするよりも、そのビジネス自体が、環境に適して変化していける生命力をちゃんと持つようにしたほうがいい。

逆に、大変な無理をしないと立ち上げられず、もともとそのビジネスの生命力が足りないと感じたら、そのビジネスはやめたほうがいい。口八丁手八丁でプレゼンテーションをして無理やり立ち上げても、下手に新規ビジネスの実行を担当するのは、地獄の苦しみだからだ。たとえば、軌道に乗るのにどう考えても5年かかるいいビジネスがあったとしよう。自分の会社であれ、ベンチャーキャピタルであれ、資金提供者がその5年を待てないのならば、3年で立ち上げる計画に変えても、必ず失敗する。そんなときは、立ち上げないほうがいい。だから、あまりすいすいといろいろなものが進まないからといって焦る必要はない。焦って無理筋のビジネスを立ち上げるよりも、何もしないほうがましである。

新規事業を担当していると、ぽっかり暇なときができるもので、慣れないと焦る。新規事業をやろうかというような人は、バリバリ仕事をして優秀でせっかちな人が多いので、そういう人ほど、暇になると同様して焦ってアドバルーンをあげたくなって、無理筋のビジネスに手を出し、手痛い失敗をしてしまう。そういうときにこそ、焦らず、地道に明るく暇を楽しみ「幸運の準備」をしていたほうがいい。「小人閑居して不善をなす」という。新規事業では、閑居して不善をなさない精神力が肝要である。こうして、脈がありそうだと思った分野や切り口を複数もってみて、それぞれについて、調べ、人に会い、情報を得る。そのように、ごそごそ動いていると、今度は、その分野で何かことを起こそうとしている人が、向こうから声をかけてくれることもある。私の場合、観覧車のビジネスも、ネット生命保険も、ごそごそその周辺で動いていたところ、それを見ていた人から話がきた。

損失の最小化も広い意味でのビジネスの創造の一つのプロセスである。成功する確立が100%でない限り、ビジネスの創造には、損失の最小化が必須だからだ。失敗のたびに屋台骨が壊れるほど損をしていては、数多くの新規事業はできなくなってしまう。これは、組織にもいえるし、担当者個人にもいえることだ。失敗するたびに、あまりに大きなロスをつくりだしてしまうようなら、会社もその人の提案を了承しないだろう。

撤退戦などの嫌な仕事は、少しでも逃げようとすると、神様が見ているのか、どんどん自分を追いかけてきて、縁が切れない。嫌な仕事は、逃げると追いかけてくる。むしろ、敢然と正面から見据えたほうが、結局は、きれいさっぱりと処理できることが多い。また、撤退戦をするときは、後方の味方にこそ注意だ。自分は安全な後ろにいるせいか、味方の前線部隊を攻撃してくる人がいる。自分の責任にされるのが怖くなって、「オレのせいじゃない、オレのせいじゃない」と言って、前にまだ味方がいるのに機関銃を乱射する臆病な戦士のようなものだ。撤退戦のさなか、しんがりの前線部隊は大忙しだが、それでも、特に臆病そうな後方の味方に3割程度は注意を払って、「大丈夫ですからね」となだめつつ退かなければならない。

勇敢な者ほど先に死ぬ。これは、ダイエーの創業者・中内功氏が、太平洋戦争で従軍中に得た経験だそうだ。重い言葉である。あくまで身長に動くことが必要だ。しかし、怖がって中途半端なリスクを取ると、かえって危険で、リスクの上限をマネージするのが難しくなる。マージャンにおける「ホンイツ戦略」の欠点は、いわば「決め打ち」戦略であることだ。最初の外形的な基準でのみ方向性を決め、しかも状況が変わっても方針を変更できないやり方でその方向に突き進む。将来の発展や、状況への対応がやりにくい方法をとっている。しかも、単純な作戦なので相手にばれやすい。ビジネスでいうと、競合他社に対策を取られやすく、交渉相手に足もとを見られ、成功が難しく、大きな損失案件になる可能性の高い事業戦略といえよう。

それでは、「ホンイツ戦略」とは対照的で、事業の創造に役立つ「メンタンピン戦略」とはどんなものだろう。それは、将来に起こりうる多様な事態を柔軟にプラスに捉え直していく戦略となる。

最終的にどうあがるかを決め打ちせずに、三つ以上のいろいろな成功の可能性を維持しつつ、来た牌をできるだけ肯定的に捉えて、目標を変えていく。将来の偶然がプラスになるように準備し続けるのである。そして外部の状況の変化に合わせて、こちらの目標のレベルも変えていく。上振れの期待として8000点の役を目指していても、敵がもっと大きな点でいまにもあがりそうなら、スポード優先で目標を下げて低い1000点の役で先にあがってしまう。また、あがれそうもないなら、フリコミをして損失を拡大しないように、防御に徹する。全国から人が来るような有名な神社仏閣は、その中心施設を囲むようにして、敷地内に別の寺院や建物がある。さしずめこれは、ディズニーランドのアトラクション施設のようなものだ。寄進者の名前が出ていたりするのは、アトラクション施設にスポンサーが付いているのとそっくりだ。

施設運営側は、正面の大きな象徴物を建築するのにお金をかけて投資して、それで人が集まる。参拝者は、その建造物自体に払うお賽銭はわずかだが、道の両側にある店屋で賽銭以上のお金を落としていく。ディズニーランドでも、土産物の販売なしにテーマパーク事業の採算は、考えられない。また、神社仏閣の場合、大勢の人が来るからこそ、寄進する人が増えるのである。このように、投資したものが集客に役立っているが直接集金には役立っておらず、その集めた人の通り道で行なう物販で集金している。つまり、お金の流れにおいて、神社仏閣とディズニーランドは、似ている。

これは、我々の日々のビジネスにおいてもずいぶん考えさせられる。たとえば、本殿・本堂への賽銭の額がその建設費に比べて少ないからといって、本殿・本堂を小さくしてしまったら、その神社仏閣へ参拝客も来ず、物も売れず寄進も得られなくなる。シンデレラ城を小ぶりにすれば、がっかりした客がリピートしてこないだろう。そんなバカなことをする人はいないだろうが、実は、笑ってばかりいられない。バブル崩壊後の日本の会社では、個々の事業の投資額に対する収益の比率を見て、事業の選択と集中が行なわれた。いま思えば、ROE(自己資本収益率)が悪いからといって本殿・本堂を取り壊し、儲かっている参道のたこ焼き屋だけを残した。その結果、お客も来なくなって、儲かっていたたこ焼き屋も含めすべてダメにしてしまった。そんな例が日本中にあったのではないか。多くのビジネスで、お金を得るところと、客を集めるところが別になっているので、その構造を見誤らないようにしたいものだ。集客装置は、それこそお客を集めるために積極的に目立つようにしているので、ビジネスをその集客装置だけで分類しがちだ。一方で集金装置は、目立たぬようにしずしずと動いているので、気がつきにくい。だからと言って集金装置を見なくては、ビジネスの表面だけを見ているだけだ。

ビジネスは、規模の大小によってお金の流れが大きく変わる。数字が一桁違うビジネスは、全く別のビジネスになる。ビジネスを見るときは、その規模感が頭に入っていないと、判断を誤ってしまう。売上でも、客数でも、数量でも、規模を表す数字が一桁違うと、同じ商品、同じサービスを提供していても、もはや別のビジネスと考えたほうがいい。同じ商品を扱っているのに、一桁上の規模では収益がプラスになる施策が、一桁下の規模では収益の悪化につながってしまう。

既存の大きな規模のビジネスを担当していた人が、ベンチャー企業なり、社内起業なりで新規ビジネスを始めたときに、どうしても過去の成功体験が強すぎて、規模の大きいビジネスでしか通用しない手法を取って失敗するのもそのためだ。具体的に言うと、ある成功例の実績を参考にして、初期投資額を10分の1にして、10分の1の利益を期待する計画というのは、ナンセンスでほぼ実現しない。

たとえば、地方自治体が集客施設を企画するとき、東京ディズニーランドの立ち上げに関わったと称するコンサルタントが出てきて、「東京ディズニーランドでされているオペレーションを見習わなければなりません」と得意げに話していることがある。

しかし、東京ディズニーランドは、年間2000万人の利用者、それ以外の日本の集客施設の利用者は、年間100万人以上あればまずまずである。規模が一桁違う東京ディズニーランドの施設やサービスを導入しては、コスト的に全く見合わない。規模と収益性において、サービス業、小売業などでスマイルカーブが成り立っていることが多い。これは、身近なスーパーや飲食店でも感じられる。おとうちゃんとおかあちゃんだけでやっているような事業者はちゃんと儲かっているし、大型チェーンも大きな利益を出している。しかし、5〜10店舗のスーパーや飲食店となると、収益性が一番悪い。そのせいだろう、そもそも、その規模で長期間維持できている事業者をあまり見かけない。

家族による経営で行なっている限り、人件費も収益に応じて柔軟に対応できるし税務面でのメリットも大きい。何より、経理、人事、コンプライアンスなどの内部統制コストが最小化されている。大規模になると、これらのコストと事務は、多くの店舗で共有してマスメリットを活かして効率化することができる。しかし、中規模の事業者では、経理、人事、コンプライアンスなどは、大手事業者と同程度にしか整備しなければならず、どうしても、従業員一人当たりの間接部門コストが上がってしまう。東京で100円で売れるのがわかったミカンは、和歌山でも10円から値上がりしていく。また、いろんなところからミカンが東京に流れてきて東京のミカンの値段が100円から下がっていく。こうした東京と和歌山のミカンの値段の差が縮小していく。この差異こそが、ビジネスの社会的価値ともいえる。

従って、一般的に、もし規制がなければ、同じ商品を同じ売り方で売っていては、巨利は長続きしないし、これは、ビジネスの本質でもある。だから常にビジネスマンは、新たな際を求め続け、ビジネスをつくり続けなければならない。人間、上げたり下げたりすると壊れる。誉めてもちあげておいて、本人がその気になった頃に、批判の嵐を浴びせると壊れてしまう。テレビや新聞で時の人として祭り上げられて、その後すぐに批判されて壊れていった人は多い。若くして抜擢しておきながら、すぐに見限り降格させると壊れてしまう。それくらいなら、少しゆっくり昇格させたほうがいい。

特に、ビジネスセンスは、本当に一度、二度プレゼンテーションを受けて話したくらいではわからない。私も以前は、優秀なビジネスマンのイメージは、びしっとスーツに身を包み、眉間に日本の皺が刻まれた怜悧で厳しい性格で、速射砲のようにプレゼンをする人だった。しかし社会人になって気付いたのだが、長期間にわたって実績をあげている人、過去に複数の分野で新規事業の立ち上げに成功した人というのは、見た感じ、あまり切れ者ビジネスマンタイプではない。

『弱い日本の強い円』では、長年成功しているその道では有名なファンドマネージャーの一般的な共通点として次のような特徴をあげている。「情熱に対してどん欲で、どんなことでも知りたいと思う強い姿勢をもっているが、一方で、正確は少し温和なところがあり、人懐こい感じがする。つまり、月並みな表現だが、『勉強熱心で、いい人』が多いのである」。人々が話しかけやすい雰囲気を持っているので、様々な情報が集まってきて、ビジネスに成功しているのだろう。■自らを評する人は注意

「自分は口が堅い」「オレが腹を決めればいいんだろ」「最後は、オレが行商でもなんでもして売るさ」と自分の性質や覚悟をすぐ語る人は、要注意である。経験的には、「自分は口が堅い」という人ほど大事な情報をすぐもらす。

遠藤哲夫『大衆めし 激動の戦後史』

日本国民に最も親しまれてきた定食系の「和食」が、なぜ日本料理界では重んじられてこなかったのかがよくわかる一冊。日本料理とは“料理屋料理”であり、われわれ日本人(庶民)の生活とは乖離したもの。ネマルカフェでは、ハレの日の食事ではなく、近隣に住む人、働く人の日常に寄り添った食事を提供していきたいと思う。

以下、メモ。

「大衆食堂のめしはなぜうまいか」

そこには、生活料理があるからだ。おれが、キャッチフレーズのように使ってきた、「気取るな、力強くめしを食え!」と「ありふれたものをおいしく食べる」という文化が息づいているからだ。1970年ごろからコンニチまで約40年間、日本の食と料理は、ほんとうに、激動の時代だった。土器による煮炊きが始まった縄文時代、そして竪穴住居内に竃(かまど)ができたといわれる古墳時代以来の激しい変化といってもよい。

「食の近代化」は、食生活の「洋風化」「欧米型化」とみなされたりする。そういう一面はあるが、本質はちがうと思う。日本の近代化によって、産業構造が変わり人口も増え、主に国内や生活の近場でとれたもので賄われてきた農業社会型の食事にかわって、工業社会型の食生活が訪れたのだ。

当時人気だった72年創刊の雑誌『るるぶ』は、「食べる」「着る」「遊ぶ」の略で、そういうメディアの性格を、雑誌のタイトルに端的にあらわしていた。

「外食は消費者に認知されて」ということは、以前は、外食そのものが特別だった大衆の食文化が、大きく変わったことを意味している。外食は新しいライフスタイルのベースになり、近年では飲食店が街の気分やイメージまでもリードするようになった。

ファミリーレストランもファストフード店も、いまでは、特別の日の食事ではなく、普段の生活の、ともすると簡便で安上がりの外食や休息の場になったが、70年代は、そうではなかった。

パパの休みの日は、家族そろってクルマで軽くドライブし、ファミリーレストランで食事をする。あるいは、歩行者天国の銀座で、歩きながらコーラを飲みハンバーグを食べる。これらは、家庭の外での飲食が特別だったり、いましめられていた文化を付き崩すように始まった、華やかで晴れがましい先端のレジャーであり、新しいライフスタイルのファッションだった。

大衆食堂のような旧い外食文化の飲食店とはちがって、外からもよく見えるようにつくられた、新しい外食産業の店。飲食する姿を他人の目にさらす外食によって、新しいライフスタイルのなかにいる自分を自覚し、「リッチ」や「ハッピー」を感じる場所だった。中流気分は、より確かなものになっていった。外食産業の店は、モノでは味わえない中流気分、ワンランク上の文化的生活のイメージを提供していたといえる。『包丁文化論』は、「日本料理」を文化的に考察したものだ。「日本の料理」ではなく「日本料理」というのが、重要だ。この場合の「日本料理」は、「日本大学」が日本の大学を包括する名称でないように、日本の料理を意味しない。特殊な料理屋料理のことなのだ。

いまや日本料理の顔として、海外でも人気のすしやてんぷらなども、そばやうどんも、日本料理からは下賎な食べ物としてみられていたのだ。

料亭の板前が、大衆食堂の丼物やうどんやそばの類を指して、「あんなものは料理のうちに入らないよ」と、よく言ったりするのは、そういう価値観を端的に裏付ける言葉である。

大衆食堂の料理人が研鑽の末、飯の炊き方を含めて独特の味を出すまでに熟達していても、自分と同列の料理人とは認めない。そしてふしぎなことに、世間も常識的にそれを是認しているのだ。

ナニナニはどこどこにかぎる、といったうまいもの話も、あいかわらずだ。産地ブランドによわい。日本料理を鑑賞あるいは賞味する美学だったといえる「いき」や「通」も、いきがったり、通ぶったりと忙しいようだ。自己主張がヘタといわれてきた日本人だが、自分がうまいものを知る人間だという主張だけは、抜け目ないように見える。

日本の料理ほど、料理屋の料理と家庭のお惣菜の差のひどい料理文化はめずらしい。そうなった原因のひとつは、日本料理が、手を加えない、「料理をしないことが料理の神髄である」といったパラドクシカルな体系にもとづいた料理であることに求められる。手を加えないこということは、材料のよし悪しで料理が決定されるということを意味する。そこで、素人と玄人ではまず材料の仕入れ先から異なっているのである。

加藤は、「日本文化というのは、いっぽうでは、たとえばお役所しごとのように、単純なことをわざわざ複雑化させ、やたらに手つづきをややこしくする、という複雑好きの一面をもちながら、他方では、また極端にものごとを複雑化することに価値をおく簡便好き、という無ジョンしためんをもっている」そして「この簡便好きという文化的特質は、食生活の領域ではどうやら基本原理になっているようにおもわれる。とにかく、どう考えても、日本人の食事には、複雑な要素があんまりない、というよりは、むしろ皆無、というほうが正しいだろう。なにごとも簡単に——食事に関するかぎり、われわれはそういう原理で行動し、かつ生活しているのだ」という。

中華鍋がかなり一般化したのは炒めものの普及に応じている。昭和の初め頃、フライパン運動というものが提唱された。フライパンの利用を通じて農村に油脂の摂取を広めようというものである。

いわゆる玄人の日本料理は、宴会や遊興の料理であり、観念的な技巧に多く走ることになる。それがカタチになっている。だけど日々の暮らしの「素人料理」は実質の美味に価値がある。いわゆる日本料理業界から見た「玄人」と「素人」は、もともと料理の構造がちがうし、「うまさ」の求め方がちがうのだ。